Последние бои Второй мировой войны

Дата 9 мая 1945 года – это бесспорный символ Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, дата памяти героев и скорби по павшим в боях. Но в тот день война для Красной армии не закончилась. Спустя четыре месяца солдатам, освободившим Европу, предстояло поставить точку во всей Мировой войне победой над Японией.

На японских рубежах

История конфликтов со страной восходящего солнца уходит корнями во времена Российской Империи. Еще в конце 19-го века далекая страна, которая веками жила в изоляции, взяла курс на милитаризацию и начала активно расширять свои владения. В 1904 году началась русско-японская война, результатом которой стал полный разгром русского флота.

Спустя 30 лет Красная армия столкнулась с японцами у озера Хасан и реки Халхин-Гол. На этот раз совместными ударами с монгольской армией удалось отбросить агрессора в Манджурию. С началом Второй мировой войны Япония присоединилась к странам «Германской оси», однако подписанное ранее соглашение о мире с Советским Союзом сохранялось на протяжении почти всего глобального конфликта. Лишь 5 апреля 1945 года Вячеслав Молотов вручил японскому послу в Москве Наотакэ Сато заявление о том, что Советский Союз выходит из пятилетнего договора о ненападении.

Советский Союз взял на себя обязательства вступить в войну против Японии на Ялтинской конференции. Сталин пообещал Рузвельту и Черчиллю, что Красная армия начнет наступление на Дальнем Востоке через три месяца после разгрома гитлеровской Германии.

Примечательный факт в истории этих конфликтов – участниками всех войн были белорусы, в том числе и уроженцы Ивацевичского района. Участники Цусимского сражения, броска через Халхин-Гол и Хинганской операции оставили свой след за 10 тысяч километров от своей малой родины. Воины-белорусы, как и представители других народов Советского Союза, внесли свой вклад в освобождение Китая, Кореи, Южного Сахалина и Курил от японских захватчиков.

Генерал из деревни Долгое

Во время подготовки к войне с Японией советское командование с мая по начало августа перебросило на Дальний Восток часть освободившихся на европейском театре войск. В сформированных трех фронтах было 131 дивизия и 117 бригад. Все силы, которые готовились вступить в новый бой, насчитывали почти полтора миллиона человек.

В составе 6-й гвардейской танковой армии сюда перебросили 9-й гвардейский механизированный Днестровско-Рымникский Краснознамённый ордена Кутузова корпус. Заместителем командира корпуса был гвардии генерал-майор Матвей Ермачек.

Матвей Лукьянович родился 18 (по новому стилю – 31) октября 1903 г. в деревне Долгое Бытенской волости Слонимского уезда Гродненской губернии. По окончанию четырех классов гимназии призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию в октябре 1920-го года. Служил в Кунгурском отряде Особого назначения. В то время вовсю пылала Гражданская война.

Молодой красноармеец решил связать свою жизнь с армией. Командование, отметив успехи бойца, продвигало будущего офицера. В июне 1921 г. Матвей Ермачек поступил в школу младшего начальствующего состава 1-го легкого артиллерийского дивизиона, а в 1923 г. окончил Объединенную военную школу красных командиров.

Карьера офицера-танкиста строилась быстро и успешно. Он прошел путь от командира отделения до преподавателя тактики Ленинградских Краснознаменных бронетанковых курсов. Начало Великой Отечественной войны полковник Ермачек встретил начальником учебного отдела известного тогда за пределами Союза Казанского танкового училища.

В апреле 1942 года Матвей Лукьянович становится участником сражений в должности начальника штаба 95-й танковой бригады. Весь год бригада участвовала в тяжелых боях Ржевских операций. К моменту участия в битве на Курской дуге он был уже командиром 79-й танковой бригады 19-го танкового корпуса. Бригада Ермачека активно участвовала в отражении ожесточённых немецких танковых контратак. Только за 10 июля 1943 года танкисты бригады уничтожили около 30 танков, в том числе 10 танков «Тигр».

В ноябре 43-го он был тяжело ранен и на год с лишним оставил поле битвы с немецкими танками. С 9 января 1945 г. заместитель командира по строевой части 9-го гвардейского механизированного корпуса Матвей Ермачек снова на фронте. Лично руководил рейдами танковых бригад корпуса по вражеским тылам, что позволило за короткий период продвинуться на 300 километров вперёд и освободить более чем 200 населённых пунктов. Конец Великой Отечественной войны Ермачек встретил в Чехословакии.

Вскоре его корпус был переброшен в Монгольскую Народную Республику и принял активное участие в советско-японской войне в составе Забайкальского фронта.

Матвей Лукьянович участвовал в боях за Маньчжурию, Порт-Артур, Дайрен, Мукден. Но самая впечатляющая операция была в самом начале этого наступления – переход через горный хребет Большой Хинган.

На танках через горы

В первые дни наступления, начатого 9-го августа, войскам предстояло преодолеть несколько параллельных горных цепей, образующих широкую полосу гор, по 400–500 метров. Как сообщила разведка, противник построил там почти сплошной пояс долговременных железобетонных сооружений. Поскольку преодолевать хребет Большого Хингана предстояло 6-й гвардейской танковой армии, то для расчистки пути танкам активно использовалась авиация, которая нанесла ряд сосредоточенных ударов. Танкисты умело использовали результаты этих ударов и, сметая на своем пути вражеские войска, быстро продвигались на соединение с частями 1-го Дальневосточного фронта. Стремительным рывком они пересекли Большой Хинган, ранее считавшийся непреодолимым для танков.

– Серьезным испытанием стали для нас горные перевалы Большого Хингана, – вспоминал механик-водитель танка А. П. Помещиков. – Мы взбирались на такие крутые подъемы, что дух захватывало, и не верилось, что танк сможет туда забраться. А пехота наша спрыгивала с танка и шла пехом – боялись улететь в пропасть с боевой машиной.

На третий день операции, вместо пяти назначенных дней, группы танковой армии вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину, пройдя с боями 450 км.

Стремительный прорыв стал полной неожиданностью для японского командования, что во многом предопределило успех всей военной кампании и способствовало его капитуляции.

Праздник Победы над Японией

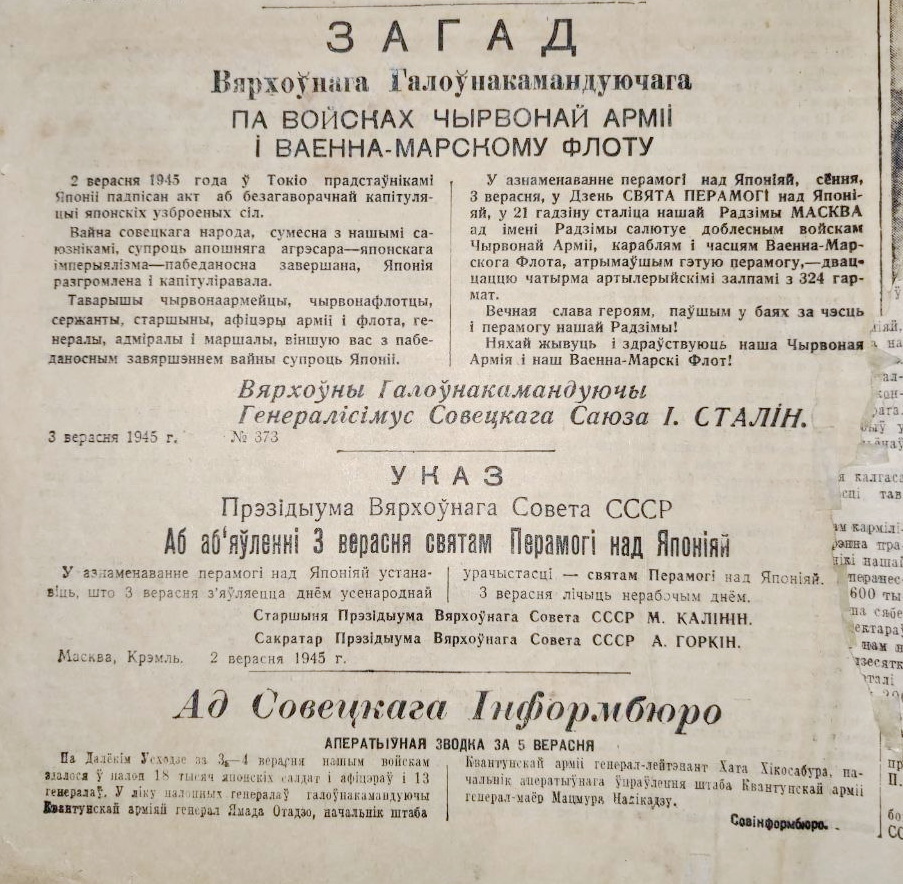

Вторая мировая война завершилась 2 сентября, когда представители США, Великобритании, СССР, Франции и Японии официально подписали акт о капитуляции японских вооруженных сил на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. Новость об этом пришла в Москву лишь на следующий день.

3 сентября в газете «Правда» вышло обращение Иосифа Сталина о завершении войны, а также Указ об объявлении 3-го сентября праздником победы над Японией. Хотя праздник продержался всего два года, самые главные слова, которые были в газете, – «мы победили».

Любопытный факт, что наступление советских войск в Маньчжурии потрясло японцев сильнее, чем сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Уже 14-го августа, то есть всего через пять дней после начала наступления советских танкистов на Большой Хинган, император Хирохито принял решение сдаться. Бомбардировки американцев показали чудовищную цену продолжения войны для Японии, но вступление в войну Советского Союза и быстрый разгром Квантунской армии показал Токио, что у войны уже не будет иного конца, кроме как капитуляции.

Поэтому когда в следующий раз услышите или прочитаете об окончании Второй мировой войны разгромом Японии, знайте, что немалая доля этой победы заработана советскими солдатами, такими, как, к примеру, уроженец Ивацевичского района Матвей Ермачек.

Сергей Мочалов.